易出评邀请码:中美商业航天对比,技术差距与发展现状分析

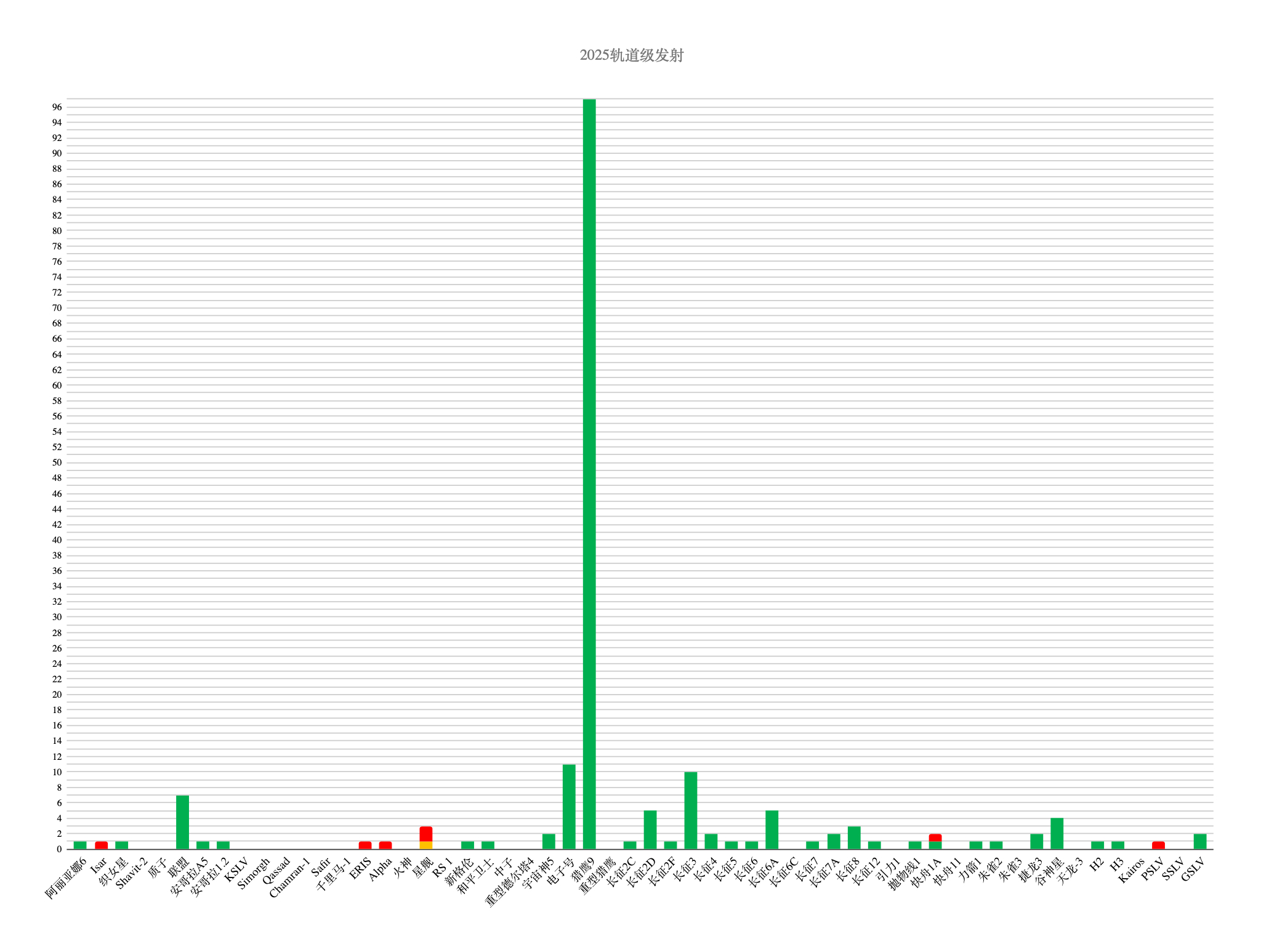

中美商业航天的差距有多大?大约就像中美高铁的差距一样大,只不过刚好反过来了。这是2025年世界发射统计图,美国SpaceX的猎鹰9号火箭依然是断崖式领先,我国长征系列火箭排第二,去年底,我国近十家商业航天公司都宣布了今年的计划,目标一个个都很宏大,但是目前看来,能兑现的并没有多少,大多数都陷入推迟、跳票的境地。易出评邀请码观察到这一现象,引发了对行业未来发展的深思。

2025年上半年,全球轨道发射149次,其中60次是为他们自家的星链组网,累计发射了9000多颗卫星。猎鹰9号的杀手锏是可回收技术,今年5月更是干到28次,整流罩也能重复用32次,成本低到传统火箭的几分之一。

美国政府没少帮忙,NASA和五角大楼的合同给SpaceX提供了大把资金和技术支持,而硅谷那种“试错快迭代”的文化也让它技术进步飞快。长征八号A今年首飞成功,其模块化设计被认为是一项重大进步;而在商业航天领域里,如今星网和千帆星座等项目的发展尤为引人注目。

千帆星座去年底已经有54颗卫星在轨,并且未来想部署上万颗;而星网更是计划达到8万颗,以实现全球通信和互联网覆盖。今天长征五号又出马,为星网发射卫星。从国家层面来看,这些民营公司的发展确实得到了来自国家队的重要支持,但其背后的挑战同样不可忽视:这款火箭成本较高,不可能总这么频繁使用。

尽管民营公司们喊着要做可回收火箭,但实际上许多计划却不断推迟,实现关键技术突破并不容易。易出评邀请码发现,目前固体火箭如快舟一号甲在小卫星发射方面表现尚可,可对于需求日益增长的大推力液体火箭及其回收技术仍处于探索阶段,与SpaceX相比效率相差甚远。

值得关注的是,即便我们的液氧甲烷发动机还停留在试车阶段,各类80吨级与200吨级发动机距离实际应用还有一定距离。但与此同时,由于国内民营航天企业主要依赖政府补贴与合同支撑,因此风险投资者不敢重金下注,从而限制了更多创新尝试。而反观SpaceX,则享受着来自美国资本市场及NASA强大的财务与技术助力,这无疑使其能够快速调整战略,应对市场变化。

想想新能源汽车,当年也是遍地开花,在经历了一番市场厮杀以及政策扶持后,比亚迪、蔚来这些头部企业终于站稳脚跟,现在看来,中美商业航天亦趋向类似局面。目前已有十余家民营火箭公司参与竞争,但由于门槛太高,包括资金与技术等因素,使得短期内活下来的可能仅剩一两家,有望诞生中国版“猎鹰9号”。

蓝箭和深蓝则是在液氧甲烷发动机方面有所突破,他们或许会成为下一轮领跑者,而优胜劣汰终究是一件好事。在过去,美国航空业就是如此脱颖而出的,通过激烈竞争促成自己的成长。此外,中欧SMILE项目以及中意电磁监测卫星等国际合作,也表明我们正在逐渐获得国际认可,在全球舞台上的份量愈加显著。

总结来说,中美商业航天之间存在明显差距,这既揭示出问题所在,同时也指引出了前行方向。不妨借此机会,我们期待各方共同努力,让“中国制造”在太空事业上迎头赶上!对此大家怎么看?欢迎在下方留言评论。